| このサイトには広告リンクが含まれています |

流して(寄せて)固める料理

流し物を作る「流し箱(流し缶)」は菓子屋ばかりではなく、和食の板場にもなくてはならない必需品です。

前菜とか椀物の実やデザート作りに欠かせません。

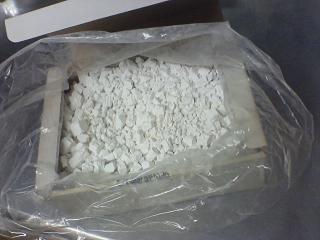

画像の流し箱は二重構造になっており、上に載っている引き手が付いた板を「抜き板」と言います。二重底という訳で、これを持ち上げるだけで固めたものを一発で取り出す事ができますので大変重宝します。

本来は卵豆腐など微妙な加減が必要なものに、ぬき板は使用するもので、寒天、ゼラ、羊かん等は抜き板を使わないものです。また、流し缶にも西型と東型がありまして、関東型は正方型、関西型は長方型になっています。

流し物とは寒天、ゼラチン、でんぷん(葛等)などを熱して液状に溶かし、その凝固作用を利用して果汁や果肉、その他の材料と合わせて流し箱に入れ、冷やし固めるもので、卵豆腐系の様に蒸して固めるものもあります。この場合は「蒸し缶」と呼びますが同じものです。コラーゲンの多い魚などを煮た煮汁で自然に固めるのが「煮凝り/煮こごり」です。

流し物を上手く作るにはまず凝固剤の性質を理解しなければいけません。寒天はテングサやオゴノリなどが原料で、ゼラチンは動物のコラーゲンが原料で、要はたんぱく質です。一部の果物類にはプロテアーゼが含まれており(パインやキウイなど)、このタンパク質分解酵素は凝固作用を妨害します。このためゼラチンではこれらの果物は固まりませんが、寒天では固まります。(ただし熱処理後の缶詰ならゼラでも固まる)またゼラチンにはアレルギーを起こす物質がある事も知っておきましょう。

吉野葛

その他寄せ物の色々な材料

大まかに言えば、凝固作用を取るなら寒天を使用し、滑らかな口当たりを取るならゼラチンを使うといった感じになります。そしてデリケートな和食の「豆腐もの」は高級な本葛を使用する傾向があります。その代表が胡麻豆腐です。この胡麻豆腐と、暑い夏に最適な水羊羹の作り方を書いておきます。

胡麻豆腐

■胡麻をミンチやその他の器械にかけてクリーム状の「当り胡麻」にします。

■ミキサー等に当り胡麻を入れ冷めた昆布出汁でのばす。

■漉した葛粉を昆布出汁でのばしておきます。

■上の二つを細かい目の漉し器で漉します。

■両方を鍋で合わせて酒・塩を加え強火で練りあげましょう。約15分。

■熱いうちに流し箱に入れ均等にのばし、ラップして箱ごと冷水で冷まします。

(冷蔵庫で冷ますと口当たりを損ないます)

別に青菜(蓬など)を細かくして漉した物や抹茶などを葛で練り、半分量にした胡麻豆腐の上に流して固めると綺麗な二色の豆腐になります。冷やしてワサビ醤油で召し上がる他、冷やした旨だしを張った椀物も初夏らしくて良いですね。

水羊羹

水ようかんは寒天と餡の量さえ間違えなければ簡単にできます。

戻した寒天を煮溶かした後アンを加えさらに煮ます。

あら熱を取る為少しだけ鍋底を冷水につけ、流し箱へ。

固まりかけた頃にヘラでゆっくり混ぜ合わせるのがコツです。

こうすると綺麗な水羊羹になりますよ。

切り分けて出す直前に霧吹きや茶せんなどで露を打ってみましょう。いかにも涼しげな食後のデザートになります。ひとひらの季節の葉など添えれば完璧です。

流しもの コツ

表面はヘラで滑らかに。

乾かないようにラップしておきましょう。

流し物の仕上がりを左右するポイントは「いかに素材をきめ細かく滑らかにするか」です。

今はあらゆる器械がありますので、うまく利用しましょう。

そして初心者は忘れがちですが、流し箱は必ず「濡らして」から使用します。乾いたまま流し固めると、取れなくなってしまいますよ。

コツさえ掴めば決して難しいものではありませんよ。

これから夏に向けて流し物は大いに活躍します。

皆さんも色々な創意工夫を楽しんでみてはいかがでしょうか。

筆者:文責=手前板前.魚山人

筆者:文責=手前板前.魚山人