和食の器

和食器の基礎知識を分かりやすくまとめてあります。

器の初心者から和食料理人の使用にもたえる器までを、幅広く紹介します。

和食器の基本知識

種類が多いのが特徴です。多種多彩な姿と文様は誰が見ても美しく、無地には無地の持ち味がある。人間国宝になった陶芸家の多さなどから、芸術の一分野とも言えましょう。

ですが、食器は本来美術品ではなく毎日の生活で使用する日常品です。両者を区別する為、自分は「やきもの」が美術品で「うつわ」は食器だと考えています。和食の器は日常の食卓で使う食器でありながら、現代の人々から遠ざかっている感がございます。 例えば代表的な和食器の種類をスラスラ言える人がどれだけいるでしょうか?

奥深い器の世界を全て説明するのは無理ですが、基本的な和食器だけでも知っていただけますように、簡潔にまとめてあります。美しい「うつわ」を眺めながら、同時に和食器の基礎知識を吸収して頂けましたら幸いです。

器の基本的な扱い方

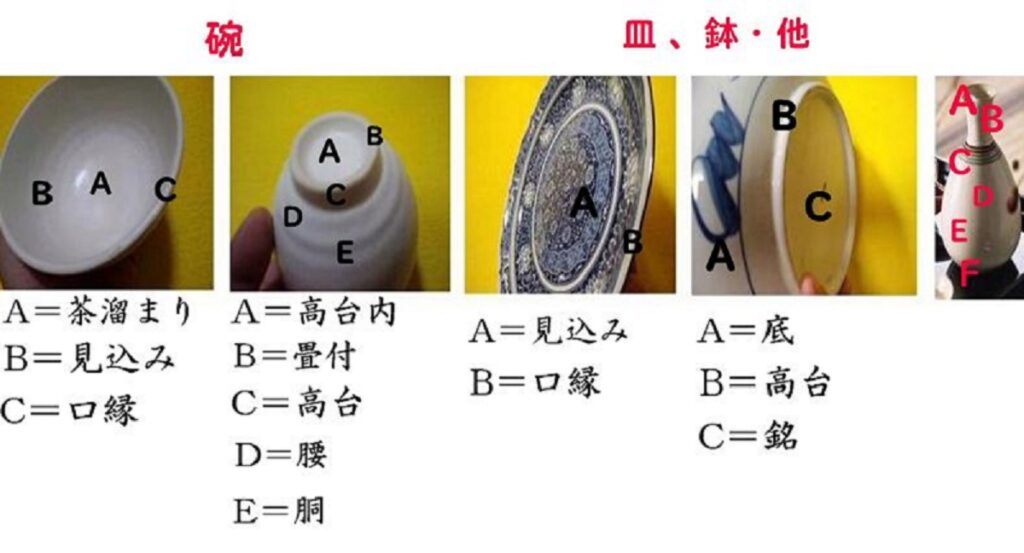

和食器の呼び方(器の各部名称)

※高台の周囲は高台脇(こうだいわき)とか高台際(こうだいぎわ)

※高台は「糸切り」「糸底」と呼ぶ場合もあります。ろくろからシッピキという糸で切り出す場所だからです

※皿の底中央(C) 高台内の中心にある文字で、「窯名」や「熟語」。多くは「印判」です

右端の徳利の名称

銚子や徳利、瓶などの呼び方です。

A=くち、口縁または口造り

B=くび、首

※写真の様に長いものは「鶴首」

C=肩 D=腰 E=胴 F=「糸底」あるいは「糸切り」

※胴の周囲に飾りがある物があり、その装飾は「耳」と呼び、取っ手なら「手付き」(装飾ですので持ってはいけません)

※玉渕 器の口の部分が少し厚く丸くなっているのを「玉渕」と言います

器の名前

ちょっとした和食器は見慣れぬ漢字が並んで初心者にはまるで読めません。これは器に慣れても同じで、銘があれば読めはしますが、器だけを見て正確な名を言い当てるのは無理。

理由は「器の作者」、「器の販売者」、「器の持ち主」、その方達の考えによって器の名前が決まるからです。「和食器は名前が後で決まる」です。どういう名前になったのか聞いてみないと判り様がありません。なので、その器の作家でさえも、どんな名前になったのか知らないという事さえあり得るのです。

この様に難しい器名、実は「見た感じそのまま」なんですよ。景色(外形、図柄、雰囲気など)や素材、製作技法等を漢字で並べてあるだけです。

片輪車蒔絵螺鈿手箱

(かたわぐるままきえらでんてばこ)

国宝 平安後期 東京国立博物館

画像へのリンク

「片輪車蒔絵螺鈿手箱」では分かりにくいですけどね、

片輪車 螺鈿 蒔絵 手箱 という感じで分解すればいいのです。

この場合「片輪車の蒔絵」が施されたうえに螺鈿細工までしてある何とも贅沢な手箱。多分お経を入れる経箱なのでしょうけども、器の食籠とも繋がり、 現在の重箱の原型になって行ったのでしょう。 ※関連項目 漆器

このサイト(和食器)内を隅々迄一周すれば、なんとなく器名の見当が得られるようにしてあります。暇をみて回って下さいね。

器のサイズ

一寸が基準で約3・3センチ これが「1号」になります。

5・5号ならば約18センチという事です。

1尺ならば10寸ですので10号。これは尺皿と呼び、大皿ですね。大鉢、盛鉢など。

特殊な器を除いて一般の食器は「大」「中」「少」に大別できます。

大は8寸~1尺(24センチ~30センチ上)

八寸皿・尺皿・大皿・盛り皿・大鉢・盛鉢 ・盛台

中は5寸~7寸(15センチ~21センチほど)

中皿・銘々皿・取り皿・中鉢・盛鉢 ・向付

少は2寸~4寸(6センチ~12センチほど)

小鉢・向付・小皿・呑水・玉割・※それ以下であるケース=豆皿・珍味入れ

※この大中小の区分は明確ではなく、かなりアバウトで曖昧なところもあります。

日本料理では、中程度の鉢や深皿類を[向付]、

中から下の小鉢や深皿類を[猪口(ちょく)]と呼びます。

ちなみに器の数え方は、1客(きゃく)2客という呼び方をします(皿などは1枚2枚でいいです)

一般的に一組は五客です。

器の数え方;「揃」、「組」、「対」、「口」、「下」、「膳」、「重」など

和食器

「食器」とは食卓で使う道具(器具)類も含めた総称ですが、道具を除いた、「料理(飲料)を入れる容器全般」を和食では【器(うつわ)】と呼びます。

主に四季の自然、花鳥風月を表現した和食の器は日本料理の一部でもあります。器との融合なくしては和食が成立しないほどです。 関連記事:和食の器使い

和食が他国の料理と大きく違う点は「銘々に饗する料理」であること。一人ひとりの「個人」をおもてなしする思想が根底にあります。なので、バイキング形式や大皿盛りなどは本来そぐわないのです。

それゆえに食器もここまで多様化したのでしょう。数限りない姿形の鉢や皿、猪口や箸置などの造形に日本人の美意識を感じます。和食の器全体に「日本人の良さ」が凝縮されて表れているのですよ。多くの方がその事に気づき、和食器の美しさに目覚められんことを願います。

魚山人

参考文献:やきもの事典