| このサイトには広告リンクが含まれています |

マグロの種類

マグロとは

鮪はスズキ目・サバ科・マグロ属の総称

和名のマグロは眼が真っ黒い事から眼黒が変じたものと云う。マグロに対する日本人の思い入れは、他の海産物と比較できないと言っても過言ではない。従って国内経済での裾野も広く、仮にマグロが突然消えたとしたら、職を失う日本人の数は想像にあまる多さであろう。

世界の海で漁獲されるマグロの総量の半分近くが日本で消費されている。経済の発展と流通事情の進化もあり、マグロ消費は増大。需要を賄いきれない傾向が続き、日本は船団を組んで世界の海にマグロを求めざるを得ず、世界中の海で日本のマグロ延縄漁船の姿が見られる時期もあった。

しかし増加傾向をたどる需要とは裏腹に、状況は悪化する。 国連海洋法条約による排他的経済水域の制定に連動して1977年に制定されたいわゆる「200海里規制」や中東情勢による原油高騰が大きな要因となり、日本の遠洋漁業自体が衰退期に入り、台湾等からの輸入が大きなウエィトを占める様になる。

1990年代からは、かねてよりアジアの漁船による乱獲が目に余るとしていた欧米の環境保護団体による問題提起がクローズアップされた事が逆風になり、さらにマグロ漁規制に拍車がかかり、台湾もマグロ漁を自粛するしかなく、結果として台湾からの輸入も減少している。追い討ちをかけるように、欧米そして厖大な消費者を抱える中国で日本食ブームが始まり、「マグロの刺身」は完全に需要と供給に異常が生じている。

もともと高値であったマグロの価値は、文字通りの「海のダイヤ」となってきた。状況から考えて、値はさらに上がるばかりであると思われる。マグロの減少により、育てる漁法に切り替わりつつあり、世界各国の海で養殖され始め、日本のマグロ価格を安定さてはいるものの、養殖といってもこれは「蓄養」であり、稚魚を捕獲する訳であるから本質的な解決になっていない。いかに世界の海が広かろうと、マグロは無限にいる訳ではない。

海洋生物資源と環境はともに保護しなければならないし、世界に課せられた義務でもある。今の状況が加速すれば絶滅すら考えられる。近畿大学水産研究所が2002年に初めて「完全養殖」に成功。今後が大きく注目される。日本の「まぐろ」を、この先も味わって行けるかどうかの鍵はここにあると考えてもよいのだから、この研究をもっと支援するのが「マグロを求める日本人」の、筋であると言えないだろうか。完全養殖が実用化しても、安定供給に至るまで長い年月がかかるが、その前に絶滅してしまっては話ならないし、それが現実に起きる可能性もあるからである。

マグロとして流通するのは7種類。重要種は5種類ある。以下、市場価値の高い順に紹介していく。 なお、俗にいう「カジキマグロ」という魚は存在しない。

クロマグロ【黒鮪】

[学] Thunnus thynnus

[英] bluefin tuna , northern bluefin

[仏] thon rouge

[西] atun

[別]まぐろ・ほんまぐろ・しび

{稚魚;かきのたね 幼魚;めじ・くろめじ 若魚;よこわ・ちゅうぼう}

{地方名;ハツ(関西)・ムツ、ヤツ、ゴンダ(東北)・ヨツワリ、セナガ(静岡)・オオタロ(富山)・ウラマワリガツオ(鹿児島)}

[生息域] 北半球の温帯

画像:クロマグロ(Wikipedia)

めじ

よこわ

マグロという語はマグロ属の総称として用いられるが、本来は本種を指している。マグロ類の中で最高級品として知られ、最大で3m、700㎏に達する。

名前の通り魚体が黒く、他のマグロ類のように黄が入らないので判別できる。また胸鰭が著しく短いのも特徴。

北半球に広く分布し、中にはインド洋に進入するものもある。地中海からは、スペイン、イタリア、モロッコなどの沿岸各国から輸入される。大西洋はアメリカ、カナダの東海岸から輸入され、生は氷詰めで空輸される。

夏に産卵期を迎え、太平洋では台湾から沖縄近海。大西洋ではメキシコ湾、地中海ではシシリー島近海にて産卵する。その後成魚に近くなると産卵場近海を離れ、遠く大海を渡る「渡洋回遊」をし、数年後に産卵海域に回帰する。

クロマグロと大西洋まぐろは種が異なるという説もあるが、両者の交流が多いという確認もされたり、まだよく分からない部分が多い。

|

タイセイヨウクロマグロ【大西洋黒鮪】 [学] Thunnus thynnus [英] northern bluefin tuna これと本種を分けるには「情報不足」でもある。外見上の差異もみられない。 |

2001年の初競りで、国産クロマグロが一尾2000万円の値を付けたのは記憶に新しい。『黒い海のダイヤ』と呼ばれるのも大袈裟ではない。

※2014年には1億円を超えた。ここまで来ると常軌を逸しているとしか思えない。いくら縁起物・宣伝であろうと、食べ物にこのような値段をつけるべきではない。正常な感覚に戻ることを願いたい。

この種のクロマグロは北海道沿岸で漁獲されるものであるが、著しく高品質であるとされ、ある程度の大きさがあれば一尾100万円を下回ることはない。

値段的に天然のクロマグロは刺身一切れが千円以上する事になる。これよりはるかに安ければ輸入か蓄養か、小型であるか。ここで注意が必要なのは、天然と蓄養の味の差を、消費者が知っているかどうかである。なかには悪質な販売店が無いとも限らないからである。

私の実感で言わせてもらえば、消費者は徐々に「全身トロ」という蓄養の方が美味しいと感じ始めてる様に思う。「エンガワ」や「ハマチ」と同じく、プロの料理人と一般消費者の間に、味覚の差異が出てきているのである。何故なら我々和食料理人は、蓄養のマグロがどうしても鮪の味と思えず、脂臭いだけだからである。それゆえ逆に、天然クロを「酸っぱくて違和感があり不味い」という感想を消費者から聞かされ、驚く。しかし単に高級志向を煽っているだけか、マスコミは、「天然近海ほんまぐろの美味さ」を頻繁に流す。どちらがまことかなのか、いずれにせよ不可思議な現象である。(深く考えれば、現代人は徐々に人工の味覚に馴染んできているのかも知れない。とすれば天然資源枯渇の現在、歓迎すべきことなのであろうか)

ミナミマグロ【南鮪】

[学] Thunnus maccoyii

[英] southern bluefin tuna

[仏] thon roueg du sud

[西] atun del sur

[別] インドマグロ・ゴウシュウマグロ・バチマグロ

画像:ミナミマグロ(Wikipedia)

体長2.2m、体重160㎏にまでなる。

南半球にだけ分布し、北半球のクロマグロと大洋を棲み分けている。

オーストラリア北西で産卵し、成魚になると亜南極水海域を回遊する。外見上は非常にクロマグロに似るも、尾部分にある小離ヒレなどが黄色味を帯びるので、クロマグロと判別できる。

肉質は酸味が強いが鉄分が豊富な為であり、それゆえ味の深い赤身は、トロ部分との境界線がはっきりしており、またトロも分厚い。(血が多く、発色も鮮やかである反面、色変わりが大変に早いという、商品としては大きなマイナス点があるが、肉質の美味さ品質の高さがそれを充分に相殺する)

昭和30年代に入荷が増え始めた頃は、メバチとホンマグロのあいのこなどと言われたが、先にあげた特徴により、ことに寿司店で好まれて使われ、昭和40年代には輸入量が急激に増大し、マグロはインドが良いという評価が定着。将来も寿司種としてマグロの主流を安定して占め続けるであろうと考えられていた。

しかし二十年ほど前から輸入が減り始め、資源保護が懸念されたが、「みなみまぐろ保護条約」が制定された時期にはすでに乱獲で漁獲量が激減しており、海洋資源の脆さ、有限さを感じさせた魚である。

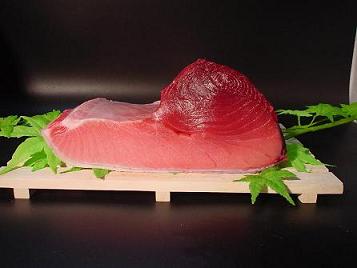

天然ミナミマグロの身

白い筋状のサシが、広く大洋を泳ぎ回る天然の特徴。

オーストラリアで蓄養されたミナミマグロの身

脂が多く歓迎されている。

メバチ【目鉢】

[学] Thunnus obesus

[英] bigeye tuna

[仏] thon obese

[別] バチ・メッパチ・ダルマ・メブト・メバチマグロ

{若魚;ダルマメジ(Bigeye tuna)}

{地方名;ヤワラ(三重)・ソマカツオ(大阪)・トックリバツ(高知)・ヒラシビ(宮崎)}

画像:メバチマグロ(Wikipedia)

目が大きく頭部も大きいのが特徴。

体長2.2m、体重160㎏に達する。

胸鰭は第二背鰭を越すほど長い。

全世界の温暖海域に生息し、まだ資源量が豊富であるとされ、世界で約60万t前後の漁獲量がある。太平洋のメバチは赤道海域で周年産卵する。従って、夏場が旬であったり、漁獲地によって異なる旬を持つ。

刺身やすし種としての価値はクロマグロ、ミナミマグロに次いで三番目に位置する。肉は鮮紅色で、少し柔らかいが美味である。どちらかというと関東で好まれる。

クロやインドに比べ色の保ちが良いので扱いやすい。

「メバチマグロの大トロ」という表示を見かけるが、筋が固く大味であり、たんに「砂ずり」としか言い様がなく、料理人にとってメバチに大トロは存在しない。クロとインドの脂身のみが大トロと呼べるものである。

キハダ【黄肌】

[学] Thunnus albacares

[英] yellowfin tuna

[仏] albacore

[西] rabil

[別] キワダ・ハダ・ハダマグロ・キヒレ・キンヒレ・キハタ{幼魚;キメジ}

{西日本(関西以南);シビ・ホンシビ・マシビ・オオイトシビ・ハツ・マバツ・ホンバツ}

画像:キハダマグロ(Wikipedia)

最大でも体長2.1m、体重175㎏。

漢字は肌だが、古語でヒレの事を「はた」といい、それが名の由来。

体側は全体的に黄色味が強く、鎌形の第二背びれと尻ヒレが成長とともに著しく長くなり黄金色になる。キンヒレの名の由縁。

全世界の温帯海域に生息するが、日本海と地中海にはいない。産卵は夏季に熱帯海域で行われ、旬は夏場である。

資源量は多く、世界で年間約130万tの漁獲量。関西以南(中部含む)ではバチやクロマグロよりも好まれており、ゆえに上記のように主たるマグロという意味の西日本特有の呼び名が多い。

身の色はピンクで、赤身の発色は弱い桃白色だが、身崩れがなくしっかりした身は品の良いあっさりとした味を楽しめる。この特徴も関西人好みと言えよう。

ビンナガ【鬢長】

[学] Thunnus alalunga

[英] albacore tuna

[仏] germon

[西] atun blanco

[別] ビンチョウ・トンボ・カンタロウ

画像:ビンナガマグロ(Wikipedia)

全世界の温帯海域に生息し、体長1.4m、体重40㎏に達する。日本海では見られない。マグロ類の中では珍しく冷たい水を好む。夏季に暖海で産卵する。

極端に長い胸ヒレが特徴で、三番目の小離ビレまで達する。この長い胸ビレが名の由来で、泳ぐ姿を見る機会が多い漁業従事者はトンボと呼ぶ。

ビンチョウは身に赤身が無いことから、近年までマグロとして扱われなかった。味わいが鶏肉に似ていることでシーチキンとして欧米人には好まれた為、缶詰など加工に回されるのが殆どであった。

寿司ネタとしても使用することは無かったが、回転寿司が「ビントロ」と称して使い、それが広まったことから生食も普及している。

身の色は白が強い淡桃色で、赤身のない白い物が「ビントロ」としては上物である。

しかし普通の寿司屋ではあまり使用しない。生の状態だと非常に身が脆いせいもある。従ってほとんどが冷凍状態で流通している。

冷凍コロ状態で見分ける時は白いものを選ぶこと。

身質が弱いせいもあるが、完全解凍するより半凍り状態の方が美味い。

クロヒレマグロ【黒鰭鮪】

[学] Thunnus atlanticus

[英] blackfin tuna

画像:クロヒレマグロ/タイセイヨウマグロ(Wikipedia)

タイセイヨウマグロと呼ばれもするが、大西洋のクロマグロと混同するのでクロヒレマグロの呼び名が良いと思う。

体長1m前後、体重20㎏と、鮪の仲間では小型種である。

西部大西洋に生息し、同じサイズのメバチと外見も肉質も似ている。メバチの小離ビレが黄色なのに対し、本種は黒いので判別できる。

コシナガ

[学] Thunnus tonggol

[英] longtail tuna

画像:コシナガ(Wikipedia)

体長1.3m、体重35㎏の小型種。

インド洋、西太平洋の暖海に分布しており、夏季に西日本まで回遊してくる。キハダとメバチの中間くらいの肉質である。

近縁種

イソマグロ

学;Gymnosarda unicolor

英;dog-toothed . white-flesh tuna

体長1.5m前後、暖海に分布し、珊瑚礁域を回遊。

肉質は脂肪が少なく淡白。

ガストロ

英:scaleb tuna

別;ウロコマグロ・コケゴロモ

ミナミマグロと混獲され市場にでる。ウロコが特徴でマグロの類には見えないが、白身がかった身質は、柔らかいがマグロに似る。

マグロの状況

世界でのマグロ類漁獲量は450万トン(2005年)。これは1950年の30万トンの15倍にも達する。そのうちクロマグロ・南マグロは僅か6万トン。このうち日本が輸入しているのが3万5000トンで日本漁船が捕獲するクロ8000トン、ミナミ6000トンを足して4万9000トンが日本で消費された。実に80%を日本が独占したわけである。

他にはキハダが130万トン、メバチが40万トン、ビンナガが21万トン、その他のマグロ類が20万トン、カツオが230万トン。これは資源量が増えたという事ではなく、逆に50年代にくらべ資源量は三分の一に減っている。世界中でシーフードブームが起きて乱獲がすすんだ結果である。

2006年11月、ついに「太平洋まぐろ保存国際委員会」にて大幅な漁獲削減が決定された。これにより2010年までに日本の漁獲枠は23%削減されて2175トンになる。しかし20%の削減では意味がなく、すぐにでも漁獲を半分にすべきだという意見も多い。このまま世界の魚食ブームが続くなら20年経ずにマグロ類は枯渇するというのがもっぱらの見方である。

→流砂に消える魚

tuna① マグロの種類

tuna② 鮪の歴史とまぐろ漁

tuna③ マグロの解体と流通

tuna④ マグロ刺身の選び方

tuna⑤ カジキは梶木、マグロは鮪

tuna⑥ 大間の生マグロ

マグロのおろし方

※記事内のマグロ画像

画像元詳細は下記のページにございます。

おすすめのマグロ専門店一覧

筆者:文責=手前板前.魚山人

筆者:文責=手前板前.魚山人