| このサイトには広告リンクが含まれています |

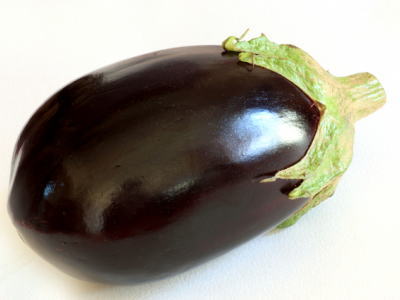

ナス

ナスの原産地はインドの東部から東南部だと考えられています。伝播は5世紀頃に中国、中近東、アフリカへ。ヨーロッパには13世紀頃。そして日本には、平安時代の8世紀頃に、奈須比(なすび)として伝播しています。

ナスは栽培面では少々やっかいな面が有り、ヘタの棘、果皮は痛みやすい、病害虫も多い、連作障害を起こしやすい、しかも栄養価はたいした事がないときています。強いてあげれば、繊維質がわりと多い、果皮のナスニンはアントシアニンの一種で動脈硬化や眼精疲労の回復に、また褐変物質のクロロゲン酸は血糖値や血圧を正常にさせる効果があります。いずれも抗酸化作用があるポルフェノールの一種でして、老化防止や癌の予防にも役立ちます。

最近のナスはたいして灰汁もありませんので、加熱調理ではほとんどアクヌキの必要はありません。漬物やマリネなどもせいぜい塩もみくらいにしておいた方が良いです。大阪の泉州水茄子などの様に生食できるものは灰汁は殆どありません。(少しはあるが気にならない)

それと独特のナスの色ですが、あれは日本独自の色とも言えます。紫外線の少ないハウス栽培で改良を重ねてきた結果でして、外国では白や青いナスがほとんどです。色や外見から卵植物(eggplant)と呼ばれるくらいですから黒いのは珍しい部類なんです。白・赤紫・青緑・黒紫などに分類されますが日本ではほとんどが黒紫で艶があります。

調理面ではこのアントシアニン色素で変色しやすくなりますので、ナスの料理で漬物などは古釘やミョウバンを入れて変色を防ぎます。これは鉄やアルミニウムのイオンとアントシアニン色素が結合して安定するからです。

またあまり低温にしておきますと種子が褐色になりますし、果皮が萎びてしまいます。だから10℃くらいで保存するのが理想ですね。

不思議な食べ物でしてね、「茄子は性寒利」と云われ古来体温を下げる作用がある事で知られる一方で縁起良いとされる面もあったりする。

食材としては淡白な味で灰汁もたいしたことはありませんので、ありとあらゆる料理にする事ができます。しかも大体の食材と相性が大変良い。単独でも他と合わせた料理でも非常に美味しいものです。油の吸収性がいいので洋食・中華にも多用されますし、和食はほぼ全ての料理にそえる事が可能です。不思議なことにフグとの相性も良い。それでいながら何故か子供にはニンジンと並んで嫌われる野菜でもあるから変ですな。

それと「ナスは毒キノコの毒を消す」なんて話がありますが、俗説ですから信じてはいけません。根拠のない迷信だと証明されてます。

ナスの品種

古くから栽培されて来たので日本全国に地方品種が数多く、改良品種も沢山ありますのでとても全部紹介はできませんが、代表的な品種をあげておきましょう。

長ナス(20~25㎝)

東北や九州が産地。

皮がかたく漬物には不向き。実は柔らかいので焼きナスに良い。

東北 仙台長・南部長など

西日本 大阪長・熊本長・広島長など

大長ナス(25~40㎝)

温暖地に適した晩生大型種。

やはり果肉が柔らかで果皮はかたい。焼物や煮物、炒め物に。

長崎長・久留米長・博多長など

中長ナス(15㎝前後)

もしくは長卵型ナスとも言う。

下記の卵型ナスとの区別が困難であるため。

現在もっとも多く出回るナスの代表品種。

関東が中心だが全国区。

代表品種 橘田(人名に由来)・大阪中長など

料理は万能型。漬物には特に橘田が良い。ガクの棘が鋭いのが新鮮。

新潟県の旧豊栄市(現在新潟市に編入)の中長ナスの焼きナスは和食板前の間で評判であり、その味は絶品だった。

卵型ナス

浅漬け用として主に関東で改良された日本を代表する品種だったが中長ナスにおされて減少している。

埼玉の真黒、京都の山科ナス、石川(金沢)のへた紫などが有名。

真黒・千成・蔕紫といった按配である。

水なす

泉州岸和田特産の水ナスも卵型ナスになる。しぼると水が出るほど水分が多く、浅漬け用で人気があるほか生でも食べられる。

丸ナス(直径10㎝ほど)

球形で肉がかたくしまり煮崩れしない。京都の賀茂ナス(大芹川)が有名。

京都産賀茂ナス

キメが細かく柔らかな肉質は田楽に良い。

柴漬けにも入っている

米ナス

(丸ナスよりやや大きい)

ヘタが緑色なのが特徴。

肉質が賀茂ナスに似ているので高価な賀茂ナスの代用にしたりする。

中国産をアメリカで改良したのが日本に来たのでこの名がある。

料理の用途は万能。

小丸ナス(一口なす・小なす)

極早生小果、多分枝多果のナス。

三センチほどの小さなナスで、和食屋でよく使う。

切り込みを入れて揚げ、ねじったものが「茶せん茄子」である。

京都もぎ、山形の出羽小なす、民田などが有名。

煮物や漬物に向く。

出羽小なすの芥子漬けは有名。

筆者:文責=手前板前.魚山人

筆者:文責=手前板前.魚山人